踏みしめる冬落ち葉にも気はあふれ

先日、呼ばれるように降り立った沢で見つけたメノウ(玉髄)のかけら、その集積地。土に埋もれたその様子から近くにメノウ鉱山があったと考えました。今日の目標は3つ。

① 鉱脈を見つける!

② 晶洞を含むかけらを見つける!

③ ナイフにできそうなかけらを見つける!

①はともかく、②は私が特に好きなものです。メノウ生成の最後の場所に作られる水晶、仏頭構造、鍾乳石様の模様。まさに個性の宝庫です。③は前回にここで拾った薄く鋭い破片のことで、磨けばそのまま石ナイフ。ここでしか拾えない貴重なものと判断しました。では突入!

うぎゃあ。ひどいヤブです。茨城のように人を阻む地形の少ない地域の山は、戦後までほとんどハゲ山だったとご存じでしょうか。焚き木の需要で、植林された木以外はすぐに伐られていたんです。それがその後のエネルギー事情の変化で放置されて、好き勝手に伸びる雑草雑木の天下になりました。ここはまさにそういう山です。低層に密にはびこる枝葉が人の侵入を拒みます。人目があるかもと、今日はナタを置いてきてしまいました。いえいいんです。行くべきなら通してくれるし、行かざるべきはそこまで。ここは妙に気に満ちた森で、こういう場所はそういうものだと、最近ようやくわかってきました。

まずは遠巻きに、周辺のヤブに埋もれた山道っぽいのを遡ってみたり。鉱脈が少し離れた場所にあって、そこから運んだことを想定したのですが何も見つかりません。やはりかけらの集積地のすぐ上が怪しい。

ぐぬぬ、ここを登るか。

ヒーヒー言いながら、何度も行く手を遮られて行きつ戻りつしながら、

出たあ。大岩が現れました。写真の右下が岩脈になっています。

近づいてみると……

ありました。メノウというか石英の脈です。ここから掘り進んで行ったのでしょう。掘り跡っぽいのが右下に進んで行って……

穴、坑道。一目見てイヤな感じが背を走りました。

行っちゃならねえ。絶対に一人で行っちゃならねえど。本能がそう叫びます。

ここを掘ったのがいつの時代のどんな人か想像もつきません。硬い火山角礫岩の岩塊をこれだけ掘るのにはかなりの期間を要したろうと思います。最初は露天掘りで、やがて鉱脈が岩塊の奥深くにもぐると坑道をうがって、メノウの脈を追って掘り進んで行ったのでしょう。そして採掘は終わった。その理由は知れません。とにかく今日の私の第1目的は達成しました。もうここには何もありません。私の胸の奥に封印いたします。

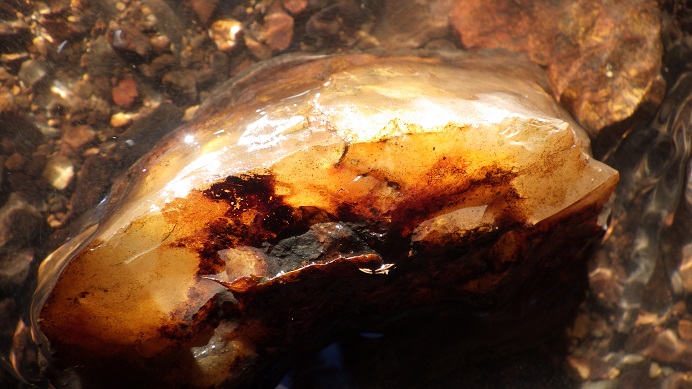

ちなみに、ここから10メートル以上離れた、ここの岩脈の延長線上と思われる場所にまた大岩が露出していて、足元に転がる大き目のかけらにメノウの脈がありました。右の部分に縞模様があるの、わかりますか。メノウ脈は続いていて、こちらでも採掘の試みはあったようです。

茨城県北部のここは1500万年前の海底火山地帯。現在の久慈川と山田川に挟まれた火山角礫岩の大岩塊に、ビキビキとメノウの脈が入ります。きっとあちこちに、こんな小規模のメノウ鉱山があったんだろうなあ。まあ今回は、ラッキーな発見でした。

さてそれではお待ちかね、メノウ拾いのお時間です。

晶洞は、やはりありません。このようにクラスター状になったのがそれに相当する、ここの岩脈はそういう性質のものであったようです。

石ナイフも、前回はあれだけかっこいいのがいくつも拾えたのに今回はさっぱりです。今日はこんな日なんだ。森への敬意が足りないのかもしれません。

ぶつぶつ言いながら探すうちにぱっと陽が射して

転がる石くれが次々に「メノウ色」に輝きます。

光の精が踊るようです。はい、私は満足ですよ。

杉の木が1本。

その 股間笑 に

メノウがはさまってました。引いても抜けません。取り込まれたようです。

メノウの採掘が途絶え、忘れられ、スギが育ち。ヒトの営為を覆いつくす自然のちから。文明崩壊マニアの心の琴線に触れてくるものがありますね。とにかくここは樹々の枝から地に至るまで「気」が横溢しています。だから呼ばれた。なんか大切にしたいスポットだと思いました。と同時に、こういう場所で私まで取り込まれないよう気を付けねばとも思うのです。

↓ 呼ばれました。

↓ ポチいただければ有難く存じます。