柿が青いままです。去年の今ごろは「熟柿を食べた」なんて記録をしているのですが、今年は気温ともども秋が遅い。いつもなら秋のお彼岸ぴったりに咲くヒガンバナも1週間以上遅れてました。秋の花々を撮りたくて行った「いつものフィールド」にも緑野が広がるばかり、仕方ないのでオオゴキブリの可愛い横顔なんか撮っちゃいましたよ。今回はその写真は出しませんから安心してね。さてそれでは。

どうして道端にメノウが落ちているのでしょう。いいえそれは愚問です。ここは玉川村なのだから。…… いえね、何ヶ月ぶりかで玉川に行ったらば、メノウは不作でもお花が豊作だったんです。何度か記事にしましたが、ここはさながら方舟のごとくに古き者がかくまわれている地です。カメラを持って翌日に出直してシャッターを押してきました。メノウより先に、そのお花の記事を上げさせていただきます。

開花が遅れているのもう一つ、アワコガネギク。秋の陽に黄金色に輝くまであと少し。

最近の流行り、秋なのに青田が広がります。実はこれ、春に早めに田植えして収獲では高めに刈り取って、そのまま放置した田んぼです。また新たに葉と穂が出ているんです。「再生二期作」と言って、これでも一期めの半分くらいのおコメが収獲できます。温暖化に合わせた新しいコメ作りです。最近の日本の田んぼはカルフォルニアよりも生産性が低いらしいけど、収量一気に1.5倍。茨城のおコメはおいしいよ―。

農水省は無能だけど現場は優秀、と言って今年は怒られないよね。いや悪いのは政権党の政治家か。覚えておきましょ今年の米騒動。

草刈りしてないあぜを歩いたらオオオナモミの洗礼を受けました。いわゆるひっつき虫の一つ。

長靴の紐にまでびっしり。いっそ「ファッションでーす」で押し通そうか。

ひっつき虫というと数の上で多いのがセンダングサの実ですが、まだ花期のようです。これはコセンダングサ。ジミな見かけでも昆虫たちには大人気。キタテハやツマグロヒョウモンといった蝶たちが群れております。

キク科である証拠の小さな花が集まった「頭花」を拡大すれば、一つ一つが花粉を出したり柱頭を開いたり。彼らなりに一生懸命生きている様子が伝わります。

こちらはその変種コシロノセンダングサ。外縁部の小花が白い舌状花になってます。まだこの方がキクらしいですね。

で、これが両種の混生地によくあるアイノコセンダングサ。雑種ですけどいやアンタ「合いの子」って。

こちらは別種アメリカセンダングサ。私の子ども時分よりずいぶん減りました。コセンダングサとの競争に負けているようにお見受けします。

セイタカアワダチソウの花期はこれからです。必ずしも日本の気候に合った植物ではなく、これもかつての勢いはなくなってます。栄枯盛衰はヒトに限るものではありません。

コシオガマ、半寄生植物です。私の「いつものフィールド」にもありますが何度も草刈りに遭って小さいものばかり。それがここ玉川で思いっ切り育った大株の群生地に出会いました。

コシオガマの傍らでこれも群落を作っていたシソ科。名はヤマハッカと言いますが、特に香気を持ちません。

独特のキツネ顔がまあ特徴と言えるかな。

ユウガギク。当地では白~紫の野菊といったらこれかノコンギク・カントウヨメナだけです。同定は楽です笑。今現在他の2種はまだ開花せず、いちばんジミなこれだけが咲いてます。

ヤクシソウ。これも当地の秋の足元をそっと照らすキク科のひとつ。

拡大してその変化の妙を楽しみましょう。

田んぼのふちにミゾソバとツリフネソウ。なんとなく大造りなツリフネソウよりも

ミゾソバの繊細な色使いを好ましく思います。

田んぼの土は肥沃なので、あぜにはこんなものも、ラッパ型地衣類。ボクの好きな異形。

さあそろそろタイトル回収です。以前ここでオグルマという花を見ました。図鑑で知ってはおりましたが、実物は初めてでした。大喜びでブログ記事にしたものですが、もともと草刈りが頻繁な場所であったのに加えて、ある年除草剤を撒かれてしまいました。以後姿を見ることなく、ああ滅ぼされしまったかと嘆いたものです。それが前述のメノウ拾いに来てみたら

あああこれは

あの時と同じオグルマです。復活していました。

牧野富太郎先生が図鑑の解説で「黄色の美花」と表現した太陽のような花です。あああ美しい。摘んで花束にすれば花屋さんの栽培種に見劣りしません。生き抜いてくれて、本当にありがとう。

ということでめでたしめでたしなのですが、さてお詳しい我が読者の皆さまにはツッコみを入れたくなった方がきっとおられるかと思います。そう、オグルマにはごくごく良く似たカセンソウというそっくりさんがいるのです。パっと見た目には区別できません。ジノさんよおオメえまたやらかしてないか?と。前科もあるし、うんごもっとも。

以下、同定から図鑑の記述に関するお話が続きます。興味のない方はパパっと写真だけご覧くださいね。

私がメインで分類・同定の参考にしているのは山と渓谷社「野に咲く花」です。カセンソウとオグルマの相違点が葉で述べられてます。いわく、カセンソウは「裏面は脈が隆起して目立つ」。オグルマは「裏面の脈は隆起しない」。さて玉川のは

きっぱり隆起しています。ではこれはカセンソウか。いやいや、花の下にある「総苞片」の形状はオグルマです。田んぼのあぜという立地もオグルマっぽいし、以前に「いつものフィールド」で見たカセンソウとも花の感じが違います。

カセンソウ。花の下の部分にご注目。

今回の「オグルマ」。総苞片が細長い。

問題は葉の脈の隆起です。どうしたものかと「カセンソウとオグルマ」で検索したら、「二人の館」という北海道にお住まいのご夫婦が運営するブログに行き着きました。で、カセンソウとオグルマを部分ごとに詳細な写真で比較してあって…… オグルマも脈が隆起してました。やはり玉川のはオグルマで間違いないと思います。

しかし納得いかないのは先の図鑑の記述です。エラそうな大学の先生が「監修」の名で入ってますが、エラい人ほど現物を知らないってことでしょうか。ネットでも図鑑の体裁で作られているサイトがあるのですが、先の「二人の館」以外ではみな図鑑の記述のコピペばかり。個人のでも大学の名を冠したサイトでも葉の脈のある無しが相違点であるとの一点張りです。なんか不気味なくらい、みな同じ表現なんです。

最終的には図書館に行って 10 冊以上の図鑑を比較して、その理由がわかりました。やっぱり大・牧野だったんです。日本の植物図鑑のオオモト「牧野日本植物図鑑」の旧版から最新版まで一貫して、カセンソウには「葉の下面に網状の葉脈がよく目立つ」との説明と、一枚の葉を裏返して葉脈を示した説明図があって、一方のオグルマには葉脈の記述も葉裏の図もありません。以後の図鑑はすべてこのコピーでしょう。思いますに、カセンソウには必ず脈の隆起があり、オグルマには隆起のあるものと無いものがあるのでしょう。牧野富太郎はそのことに気付いていて、分類の基準にならないということで敢えてオグルマに葉のことは書かなかった。それを後世のモノをよく見ないで語る人たちが勝手に拡大解釈して「ある・無し」の分類にしてしまったのでしょう。

無粋な話はここまでに。私がお伝えしたいのは、朝露の降りたオグルマの花が大層美しかったこと。

この光の中にこそ、神はいるのかも知れない

↓ そういえば本来の花期は8月であった。

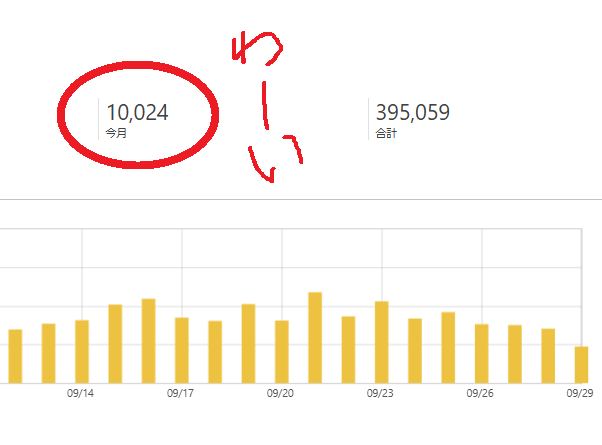

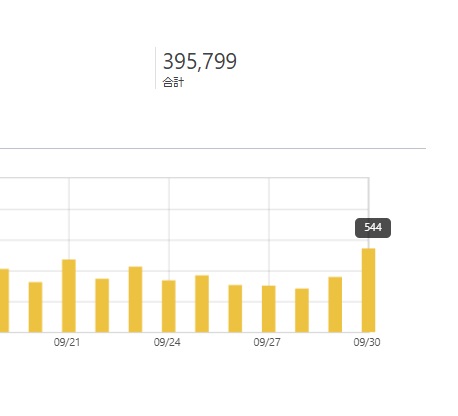

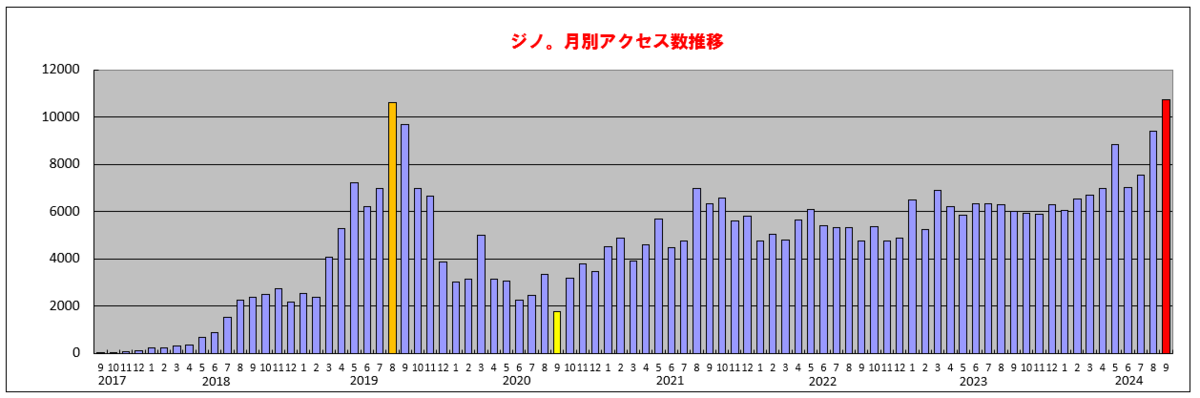

↓ ランキングサイトです。