隈 研吾くま けんご という建築家を、実はよく存じておりません。最近よく聞くお名前で、どんなモノを作るのかという興味はありました。わが読者「守衛」さんのブログ「カラスとスローガン」で、なんとその設計になる美術館がお隣の栃木県は那須町にあると知りました。さらに調べるともう一つ、那須までの通り道、旧馬頭町にも同じ建築家の設計した美術館があるではありませんか。これはいつかハシゴせねばなるまいと思っておりました。朝の快晴の空を見て、それは今日しかないと思ったのであります。

いかにも北関東らしい田舎道を飛ばします。たまにジイさんの軽トラに行く手を阻まれますがそれはお約束。イラついちゃいけません。

到着です、水戸から2時間と少し。想像以上に地味でこじんまりとした美術館です。

こんな、車の通らない、昭和中期で時間の止まった表通りに面してます。なぜここに。ああ猫なんか歩いちゃって。

水の反射が美しい外回り。

ドアの取っ手も石。

内部はこんな感じで、石と水を使った構成です。

写真展をやってました。

石造りの茶室。出るときアタマぶつけた。

シダ見ーっけ、室内に。オニヤブソテツでしょうか。

植え込みに…… おおこれはマニアック。オキナグサだあ。

とはいえ、展示品に目ぼしいものはありません。建物自体が作品です。隈 研吾の作品をコンプリートしたい方にはお薦め、と言っておきます。あと受付のお姉さん二人がどちらも可愛かったことも付け加えねば。うふふふ。

ここから道を戻る形で那珂川町、旧馬頭町に向かうのですが、往路で面白いものを見つけておりました。

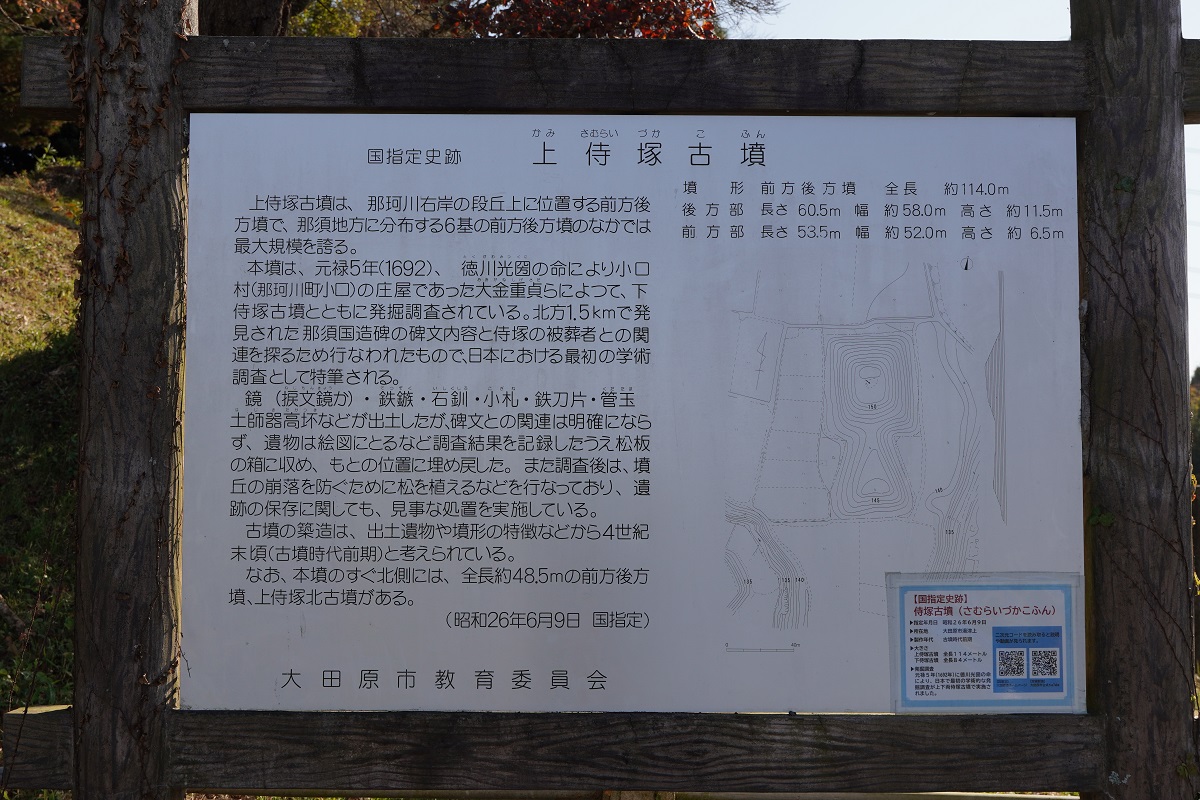

古墳! よく整備されていて、ひと目で古墳とわかりました。道にも案内板があって、上侍塚古墳と言うらしい。ぜひ帰り道に寄ろうと考えたわけで。

ふもとに説明書きが。見たときには前方後円墳と思えたのだけど、前方後方墳だって。茨城ではあまり見ないタイプですが、ここ那須には6基もあるんだって。へえええ。江戸時代、なんと我らが水戸光圀さまの命で発掘調査され、きれいに復元保存されて現在に至ると。これが古代の首長のお墓だと、昔の人も知っていたということに感銘を覚えます。

周囲では今も発掘が進むようです。ロマンだなあ。さて、先を急ごう。

② 馬頭広重美術館

二つめ、同じ隈 研吾設計の、これは浮世絵の美術館です。

先の美術館が石と水なら、こちらは木と竹。

計算された竹林の配置が、

背後の山の紅葉も借景になって。

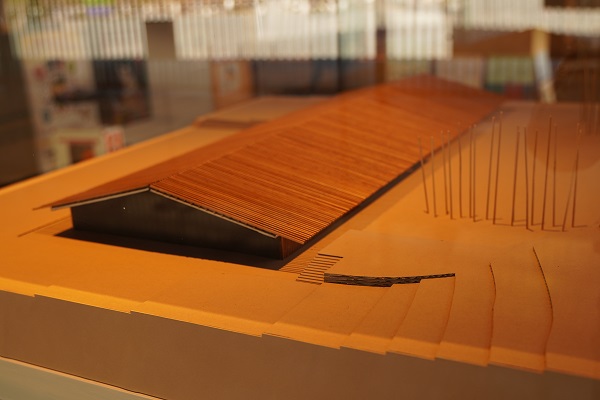

館内にあった模型。まあ何というか、案内看板や広大な駐車場を伴ってなかったら、野っ原の中にポツンと建っていたら、何かの小屋に見えてしまう可能性も無きにしもあらず。

この建築は中に入って、この光と影のあわいを楽しむのが真骨頂です。

とは言えガラスの壁面の配置も絶妙すぎて、例えば入り口がどこだかわかりません。私のほかにもガラスをコンコンしている方がおられたので、そういうことなんだと思う。それも計算? うん、確かに楽しめた。ちなみに正面も実はガラスで、真ん中に写っているのはワタシです。

まったく唐突にコレが置かれていた。いわれがあるのかもしれませんが、はっきり言って余計です。

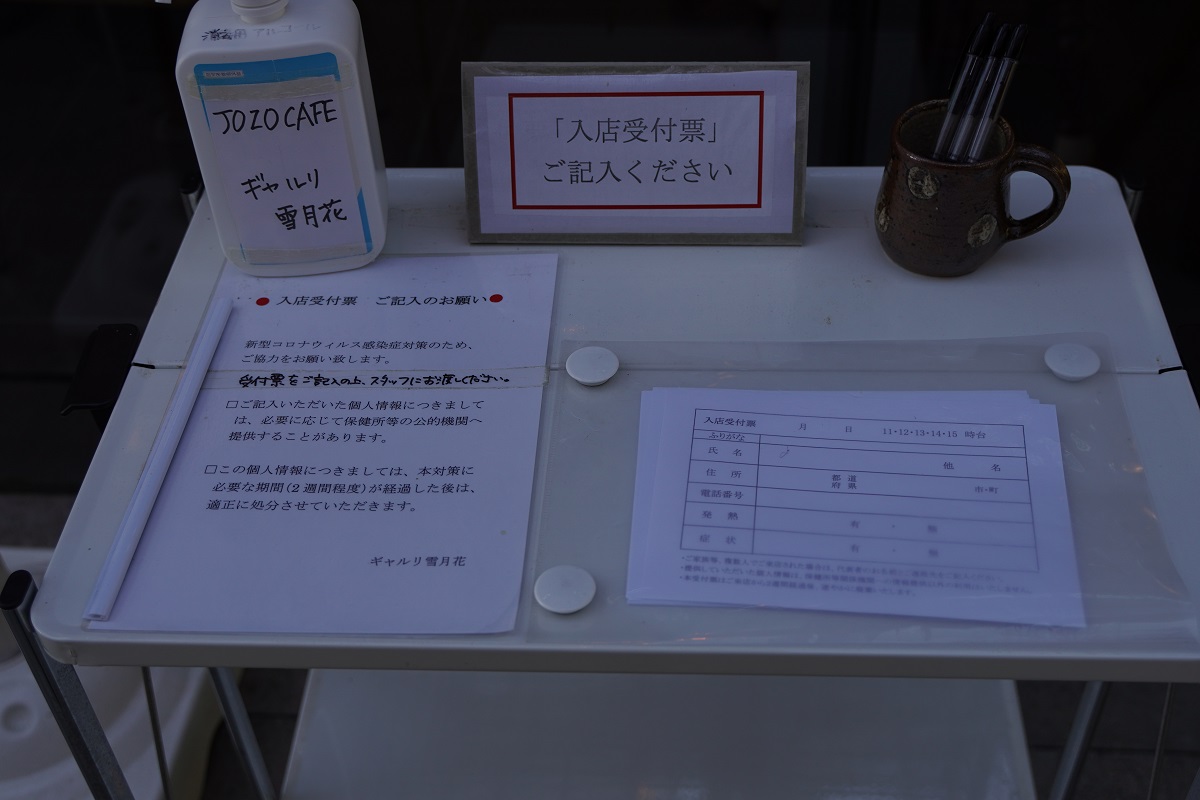

苦言を呈したいのはこちら。上記のドアの背後に雰囲気のいいカフェと売店があるのです。でも入りたければ住所氏名を書けと。個人情報を晒すのが嫌でスマホを持たない私のような人間にとっては、おぞ気が走る対応です。いろいろな制限をなくそうという今の流れの中で何をするか。きっと現場にいない役人の指示でしょうから、これはノーカウントとしておきますね。

些末のことはさておき、肝心の展示について。

企画展をやってました。展示は撮影禁止で、まあこれは当然でしょう。この目に焼き付けました。とにかく強調したいのは 面白かったということ。正直、浮世絵に興味はなかったのです。あんな古臭い庶民向けの大量生産品、というかなりな偏見を持っていました。ところがこの歌舞伎に絞った浮世絵の展示、説明書きが丁寧でわかりやすく、歌舞伎を知らなくても、いや知らないからこそ新鮮に、その豊饒な世界観、史実を巧みに改変した創意、徹底したビジュアル。客を楽しませることに心血を注いだ歴代の役者や戯作者の作り上げたエンターテイメントが歌舞伎であったこと、そしてそれを「絵」に写し取った絵師と彫り師と摺り師と版元がいたこと。すべてが伝わりました。近年には珍しいほどにインスピレーションを励起させられました。ここの学芸員さん、ただ者ではありません。こんな展示が見られるなら、何度でも来ようと思わせる、そんな美術館でした。

北関東は平地の紅葉が見頃です。奥久慈もこんなかなあ。乾いた風が、もっと旅をしようよとささやいてきます。

↓ 作ったあとが難しい。

↓ どうか。