厳冬、すべからく開花が遅れてます。庭のジンチョウゲがようやく開いて春の憂愁を振りまき始めたのを見て、同じジンチョウゲ科のミツマタの群生地が鶏足山の栃木県側にあるのを思い出しました。この眼でその「場」を見なければ語れません。鶏足山は先月も行きましたが、今回は頂上を目指すのではなく稜線を越えて隣国に下り、また戻る道行きです。さて。

3月 12 日朝、標高 180 メートルの赤沢駐車場。平日の朝はこんなに空いてます。

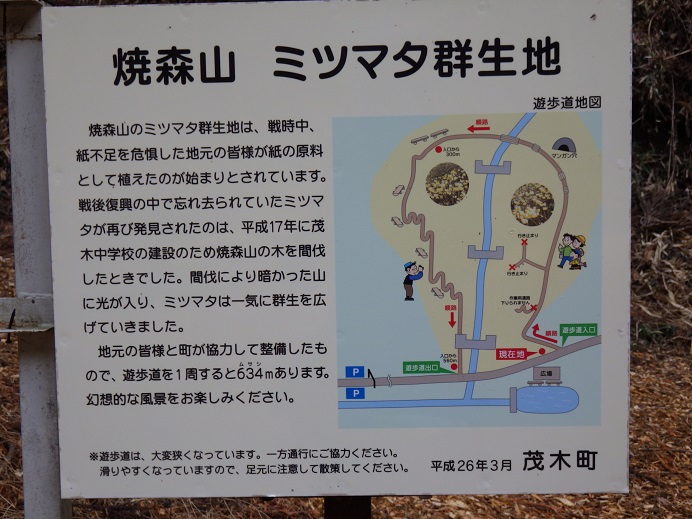

8:30 出発、林道からファミリーコースを登り、30 分ほどで稜線に出ます。標高 400 メートル。ちょうど栃木県側の茂木町が立てた案内図がありました。ここから鶏足山頂までは茨城県との県境ですが、ミツマタの群生地は栃木県。だから向こうの人は「焼森山の」ミツマタ群生地と言うようです。

春霞の中。

見晴らし所で身支度を整えて

ついにこの標柱から先へ。

いかにも多くの往来を見越したような幅広のしっかりした道です。ただし傾斜はそこそこキツい。ここをまた登って帰るんですよね、ぐぬぬ。

ずいぶん下ってまず谷間の道沿いに第2群生地。

ひと株だけ開花してました。ミツマタに限らず、今年は本当に花が遅い。

さらに下ると小屋があって、そこから入る谷がメインの第1群生地。本来はここで 500 円を徴収されるのですがまだつぼみとて、「本日は自由にご覧ください」だって。

ミツマタは製紙原料として中国から持ち込まれた外来種ですが、由来書きによるとここに植えられたのは戦中だって。意外と最近でした。

おがくずが敷き詰められた快適な道。トンネルになるようにミツマタが植えられ

谷一面がミツマタです。

上ったり下りたり橋を渡ったり、ケレン味たっぷりの道を行きながら鑑賞するという趣向の、これは立派な見世物でした。いけないとは申しませんが、天然自然を愛するナチュラリストの興をそそるものではなかった。

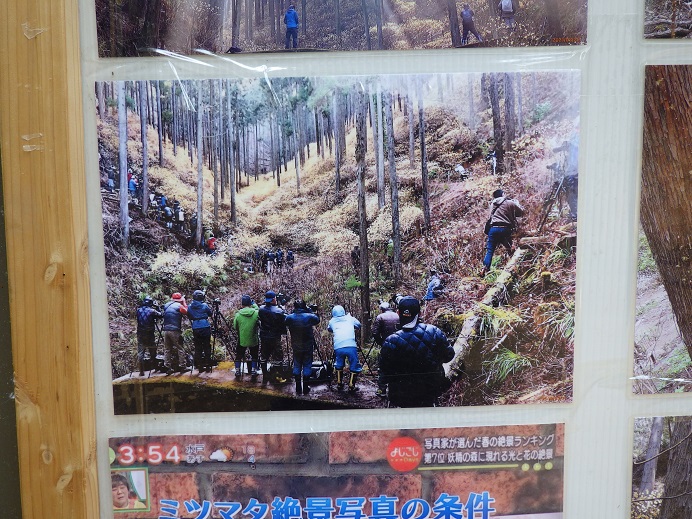

小屋に掲示された写真では

この道をびっしり埋める中高年の皆さんやら

数十人の高齢カメラマンがずらり三脚を並べて同じ方向にレンズを向けるやらの、私がおぞ気だつような情景写真が飾られてます。満開時には平日でも混み合うという。ああ咲かぬうちに来ておいてよかった。谷の様子は広角レンズに収めました。どういう場所かよくわかりました。賑やかな観光地が好きな人だけ来ればいいと思いました。

写真に関して言えば、ずらり並んで同じものを撮る人というのは「いい写真を撮る」よりも「あの有名な場所に行きあの有名なモノを撮った」というログが大切な方々なのでしょう。若い人でも同様の写真をインスタに上げる人は多いし、そういう楽しみ方も理解はいたします。

広角レンズはもう要りません。私も何となくそんな写真を撮るつもりになっていましたが興は削がれました。レンズを 90 ミリマクロに付け替えて、私本来の写真を撮りながら帰りましょう。たぶんもう来ないから。

途上にある焼森山雷神神社。ミツマタ以前は神聖な幽谷であったのでしょう。それこそが私の求める場所です。

ウラジロ。正月飾りに使われる聖なるシダ。

崖を覆うコケ類。自然博物館のコケ展で「コケウォール」の展示があったけど、こちらはまさに天然のコケ壁です。

そういえば最近コケの同定をしていません。怠惰だ。今回も採集しなかったので種名を特定できません。ごめんなさい。

地衣類も好きです。藻類を共生させた菌類、つまりカビやキノコの仲間です。

第2群生地でひと株だけ咲いていたミツマタを接写します。そうこれが私の写真。

で気付いたんだけど、ここのミツマタは黄色が濃い。普通のミツマタは外側がもっと白いものです。時代が新しいし、そういう品種なのかも知れません。

実は放棄されたミツマタが群落になっている場所は茨城県内でもたまに見かけます。2001 年、当時の里美村の熊穴林道で、精霊の気が漂う中で見渡す限りにミツマタが咲く谷に行き着いたことがあります。

鍋足山の笹原登山口からの谷もミツマタの自生地です。

その鍋足山の暮れなずむ森で花にしがみつくトラマルハナバチの女王は、触れても動くことはありませんでした。越冬した女王の多くが命を落とす季節です。羨ましいほどにいい場所を選んだもんだ。

さて、往路で降りてきた急傾斜の始まる場所でまた身支度を整えます。ここから周囲は単調な植林地、心動かすモノがないのでカメラはバッグに、三脚は畳んで装着して、その最中にふと右に登る小径に気付きました。正規の道ではなく獣道に毛の生えた程度の、いわば冒険道です。方向的には焼森山を目指してます。分別ある大人がまったくもう、なんて言いながら行ってみることにしました。うへへ、本当にもう。

…… 案の定大変な道でした。途中四つ足で踏ん張らねば進めない箇所もありました。汗だくになり、それでも楽しいと感じつつ、いくつかのピークを越えて

ジノさん 15 年ぶりに焼森山の山頂へ。看板はリョウブの木に括り付けられてます。

ちなみに 2010 年3月 20 日の同地点。同じ看板がきちんと杭に付けられてました。今の看板では設置したこの団体名が消されています。かつては元気だった地元老人会の皆さんももう。

芳賀富士は変わらず。

さてここから稜線の道を降りていくのですが、往路のファミリーコース分岐の手前に別の分岐がありました。同じ赤沢に下るという。ここらの道は一つ分岐を間違うと何キロも離れた栃木県側に行ってしまうので油断なりませんが、これはたぶん、2月の記事でも触れた、林道の途中に橋で合流する道と思われました。今日はとにかくイレギュラーだらけだし、冒険の日です。いってみよー。

無事合流できました。駐車場に着いたところでちょうど正午の時報が山間の村に響きます。腹減った。

石塚のセイコーマートを覗いたら、レアなハンバーグ弁当をゲットだぜ。今日はいい日だ。

鶏足山の(焼森山の)ミツマタ群生地。ヒトが管理していること、有料であること、茨城県側からは往復で登りが 400 メートルになること、車で栃木県側の登り口に行くのはとんでもなく遠回りなこと、何より大変な人出があること。しかと見極めました。残念ながら、私の求める場所ではありませんでした。

↓ 昨年は2月に一番花。

↓ ランキングサイトです。よろしければ。