今日の、と言いつつ先週の鶏足山です。展望を狙って冬型の気圧配置が緩んだタイミングでした。雪のない冬の茨城の山歩きをお楽しみください。

途上から、赤沢富士と鶏足山。

少し違和感があります。なんか足りない。登ればきっとわかる。

日曜日、もうたくさんの方がお見えです。駐車場がかつての3倍くらいに広げられて、以前のように殺伐とすることはありません。

雨も雪も降らないので沢はカラカラです。

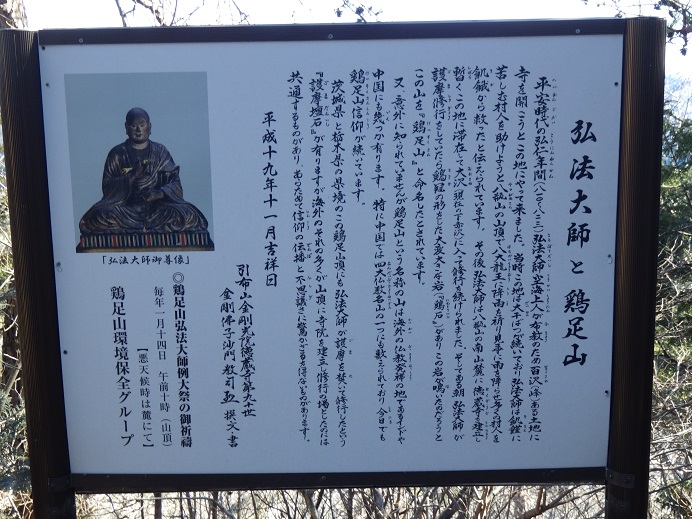

案内板も立派になりましたねえ。昔を知る者には感慨深い。賑やかな山行はあまり好きではありませんが、人に寿ことほがれる山は間違いなく特別な魅力のある山です。家族連れや老人団体が短時間で安全に登れて、頂上の景観で達成感を味わえる。茨城県内では筑波山や奥久慈男体山はちとハード。もっと手軽で親しめる山として筑波山塊にある「宝篋山ほうきょうさん」とここ城里町の鶏足山が人気です。今日わざわざ日曜日に来たのは、その賑わいを見てみたくて。

ずんずん行きます。前を歩く若い人から離されていきますが、自分のペースでのんびりと。

案内板にない道も出来ていた。ヒトの力でどんどん拓かれています。

ここは以前にご紹介したフユイチゴの群落があった場所。遷移と共に消滅しました。

赤沢富士からの道との合流点。私の登りはいつもここから。

途中のビューポイントから。時間が遅かったのでモヤを通してですが富士山。

ミヤマシキミが花芽の準備を進めてました。赤い実がたわわに生っている年もありましたが、今年はお休みのようです。

山頂手前の看板。これも立派になりました。

山頂。今日も年齢高めの団体さんがおいでですが、皆さんちゃんとほこらに手を合わせるし、話す言葉も穏やかです。以前は下品な大声で喚く人が多かったものですが、山の品性もずいぶん良くなりました。もっとも、そういう人の多い「団塊の世代」が高齢化したことも理由かとは思います。

ああ空が広い。風も穏やかで陽射しは優しい。以前にも書きましたが、ここはなぜか真冬でも寒風吹きすさぶことがありません。四季を通じて人を招く、不思議な山です。

ただ残念、タイミングを読み違えました。日光のお山は雪雲の中。

宇都宮に射す陽射し。山頂からの視界に栃木県の大部分が入っていて、今日はおおむね晴れているようですが、冬型の強い時はこの鶏足山の手前まで雪雲に覆われます。

遥か群馬県方向、荒船山の断崖が見えます。「クレヨンしんちゃん」の作者・臼井儀人先生はここで事故に遭われました。

さて、下界から見た姿に違和感のあった鶏足山ですが、その理由が判明しました。頂上のランドマークであったアカマツが枯れていたんです。松枯れって最近は話題にならないけど、進行しているんですね。

尾根道の途中に展望所が出来ていた。

下りの途中、コケやシダが乾燥でカピカピです。切に雨を望みます。

なんて思いながら歩いていて、ふと眼が止まりました。単にスギの落枝が束になっているだけと思えたのですが

その枝にはすべて着生ランのカヤランがびっしりと付き

フジのつるで木に結ばれてます。わあこれ、誰か心ある人の善行だあ。

こういう谷間のスギの枝にはカヤランがつきものです。で、よく落下してます。地面に落ちたカヤランは食われたり覆われたり、まず生き永らえることができません。環境変化に弱く栽培は難しく、家に持ち帰ってもすぐ枯れてしまいます。現地の環境下に残す、そうかこういう助け方があったか。何と優しい、そしてよくわかっている方なのでしょう。たぶん研究者ではありません。研究者は自分の研究対象なら全部持ち帰るし、対象外の生物には驚くほど無知だったり冷淡だったりします。こういうことができるのは普段から野山を歩き、よく観察し、生きとし生けるもののその生きざまをよく知っている、そうですナチュラリストの人です。図らずもこの世にあって同じ山域を歩く、心優しき自然観察者の存在を知ることができました。今日一番の収獲です。

次は花の季節に参りましょう。あのカヤランもきっと咲いていることと思います。

↓ 花の季節。

↓ 山座同定。晴れた鶏足山から見える関東平野を囲む山々。

↓ よろしければランキングにお力添えを。