虫回です。お覚悟を。

旧県庁の芝生がこんなにチョケている理由は毎年4月に理解させられます。

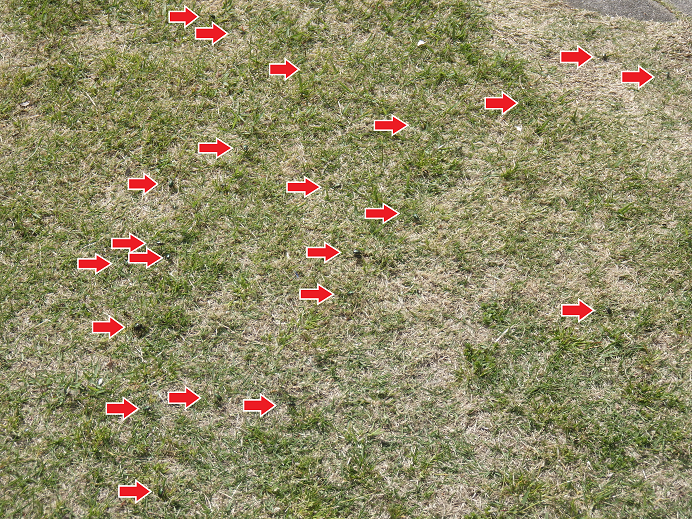

このヒラタアオコガネが

わらわらと芝の上を飛び回っているから。飛んでいるのはオスで、メスが土中から這い出てくるのをライバルに先駆けて見つけようとしています。芝生がチョケるのはこの虫の幼虫が芝の根を食い荒すから。西方の害虫だったのですが温暖化に合わせて東上、ついに水戸に達しました。まだ天敵が追いついていないようでここで増え放題、芝が枯れました。

若干でも緑に見えるのは、芝枯れの跡にスズメノカタビラなどのイネ科雑草が生えているから。

増えたコガネムシをカラスやムクドリが食べていますがとても天敵たりえません。散歩に連れられてきた保育園の子供たちは喜んでいるように見えましたが、虫嫌いの保母さんには恐怖だったろうなあ。県に苦情は来ないのでしょうか。成虫が飛び交うのは一週間もないごく短い期間なのでその間もないか。この虫は生活環が特殊で、幼虫期間が短く6~7月だけ土中にあります。この時に殺虫剤を使うのが効果的なのですが。

ああああ、二重に勘違いしてるう。原因と結果があべこべだし、もう雑草の種子が散布された後ですう。…… なんかもうどうでもよくなりました。以下、普通に虫の写真をご覧くださいね。

我が王国は花壇も菜園も無農薬。4月ともなればアブラムシどもの天下です。そしてそれを捕食する連中にも天国なんじゃないかな。いや天国と地獄か。

アリグモのメスがアブラムシの有翅虫を捕まえてました。頑張ってくれ。

クサボケやミツバアケビのアブラムシがいるそばにこんなものが。ヒラタアブの蛹です。幼虫は透明なウジ虫で、その写真はたぶん虫が平気な人にも拒否されると思うけど、実はアブラムシを食べる捕食者です。

成虫は花の蜜と花粉が主食。平和主義の肉食者と言っておきましょう。

出たなキクスイカミキリ。まだ我が王国を狙っていたか。

現場も押さえたぞ。こうして菊の枝に切れ目を入れて、しおれたところに卵を産み付けます。こいつの跳梁を見過ごすと菊の花がひとつも見られないことになるので目こぼしなしです。いや今年はいるわいるわ、数日で二十頭ほど駆除することになりました。いったいどこから。

スイカズラの花が咲いて、芳香に満ちた一角が人にも虫にも大評判です。

各種ハナバチの皆さんがご来訪。喜んで見ていたらあの羽音、

オオスズメバチまで飛んできた。エサになる昆虫を探してます。いつも思うんだけど、よその街でもこんな市街地にフツーにいるものなんだろうか。いえ、より大きな人的被害を引き起こすキイロスズメバチの増殖を押さえてくれるので、良いことではあるのです。

散歩で見たものから、タブノキの葉っぱにアシナガバエ。いつ見ても美しい肉食者。

コナラの幹に開いたキクイムシの穴。そこから出る樹液にハナムグリ類。思うところはいろいろです。

図書館前で開館を待っていたら蚊柱に囲まれました。たぶんヒトを刺す種類じゃないし、そもそも蚊柱を作るのは吸血しないオスなのでまあ何と言うこともありません。腕に落ちたのを見たら…… 何じゃこりゃ。蚊なのかいや違うぞ。確かなのはハエ・カの仲間「双翅目そうしもく」だということだけです。この類は人生にまったく関与しない種も多くて当然詳しい図鑑もなく、シロートには正確な分類は不可能です。ただの名もなき隣人。それでいいと思います。

生物観察会にて、オオムラサキの終齢幼虫を見つけて参加者の小学2年男子に押し付けてる大人がいました。見つけた!採った!でも責任取る気はない! この子にも幼虫にも残酷なことです。飼育の難しさ、すでに寄生バチにやられてる可能性大、羽化してもムラサキじゃないメスの確率が半分。

草むらに2頭のカタツムリ。交尾してるのかと思ったら別種同士です。しばし頭が無になって、これが食い合ってる姿だと理解しました。うわあ。どうやらコハクオナジマイマイが優勢、オカモノアラガイにのしかかっていて勝負は付いているようです。カタツムリって何となく仲良しのイメージがあったのになあ。

コロギスの幼虫とコメツキムシ。どちらもこの姿で越冬。ともに春をことほぐ。

森に分け入って、倒木の樹皮をめくってみました。ぶわーっとそこはアリの巣。悪いことしたなあ。アメイロアリの仲間と思われます。ワーカー(働きアリ)と女王っぽい大型個体と昨秋に羽化して巣の中で春を待っていた羽アリと幼虫と。勢ぞろいしてました。もちろん樹皮は元通りに戻しました。

タマヤスデ。

ヤスデ。

これもヤスデ。土壌動物の専門家さん、もし見てたらごめんなさい。私にはこの程度しか認識できません。

花を探して入った森で、うっかりしゃがみこんでしまいました。たちまち目に入る小さきものたち。イオウイロハシリグモと目が合い

バッタの幼虫と目が合い

葉陰のクサカゲロウの幼虫と目が合いました。

自然界の厳しさ、なんてありきたりな文句です。菌類に侵されたクモの卵のう。

これも菌類のしわざ、ヤンマタケ。今年初めに見つけた個体で、ずっと観察を続けてます。邪魔されずに成熟できたものの一部が有性生殖型の「タンポヤンマタケ」になるという。期待しています。

人生の大半を虫好きとして生きてきました。たぶんヒトに対するよりもずっと優しい眼で虫を見ています。山野に生きるかそけき多足のものと、無位無官で山野を行くいちナチュラリストの自分と、何ら差異があるとは思えません。地球を巡る壮大な生態系の要素の一つとして、日々を望むままに生きていく。たぶん幸せなんだと思います。

↓ カテゴリー「【虫】なる日々」からひとつご紹介。

↓ ランキングサイトです。